Fachliche Details

Um Höhen- und 3D-Stadtmodelle zu erstellen, wird das Gebiet des Freistaates Sachsen mittels Laserscan-Messaufnahmen erfasst. Im Ergebnis liegt eine unregelmäßige Punktwolke, sogenannte Laserscandaten, vor. Diese sind georeferenziert und werden nach First-Echo-Punkten, Last-Echo-Punkten und Only-Echo-Punkten unterschieden. Dabei ist ein Only-Echo-Punkt auch immer ein First- und ein Last-Echo-Punkt.

Die Höhengenauigkeit der Echos aus der Laserscan-Messaufnahme (Laserscandaten) beträgt bis zu +/- 0,15 m. Die Laserscandaten haben eine Lagegenauigkeit von bis zu +/- 0,30 m. Die Angaben zur Genauigkeit beziehen sich auf eine Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95 % (2 σ).

Die Laserscandaten entsprechen dem Produkt- und Qualitätsstandard für 3D-Messdaten der AdV und sind in Bodenpunkte und Nichtbodenpunkte klassifiziert. Lücken in den Laserscandaten, z. B. unter Gebäuden, werden durch interpolierte Punkte, sogenannte Ergänzungspunkte, gefüllt.

Die klassifizierten Laserscandaten und die Ergänzungspunkte werden zur Berechnung der nachfolgend beschriebenen Digitalen Höhen- und 3D-Stadtmodelle genutzt.

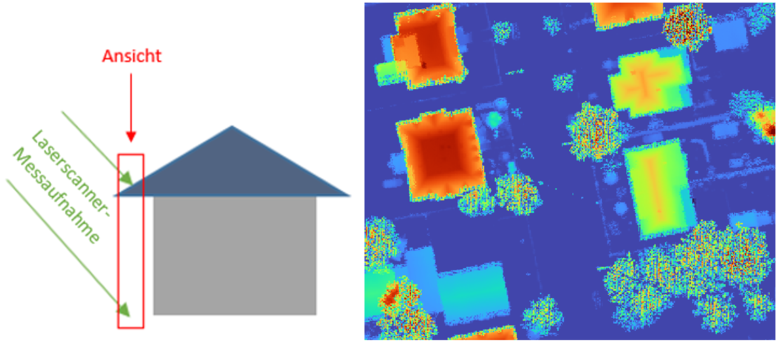

Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften haben alle Objekte unterschiedliche spektrale Reflexionseigenschaften. Von diesen hängt die Intensität ab, mit der der auftreffende Laserstrahl der Laserscan-Messaufnahme reflektiert wird. Aus den Intensitätsinformationen des reflektierten Laserstrahl-Echos wird ein Graustufenbild abgeleitet, das sogenannte Intensitätsbild, welches als ergänzendes Produkt zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der Aufnahmemethode werden Objekte unabhängig von ihrer Höhe lagerichtig abgebildet:

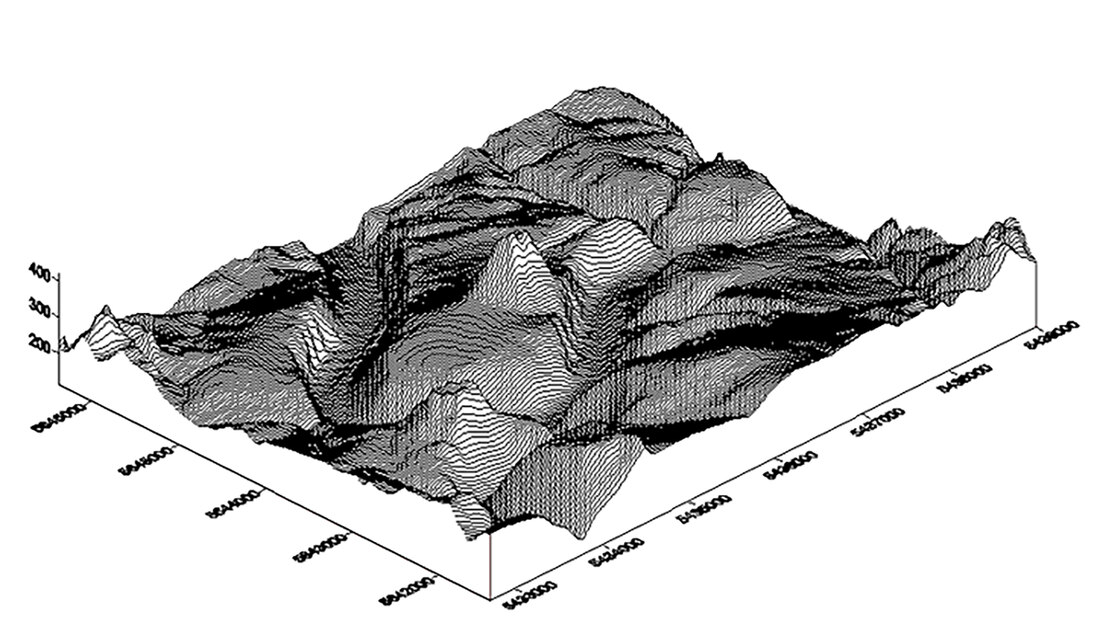

Das Digitale Geländemodell (DGM) beschreibt die Geländeoberfläche durch ein regelmäßiges Raster. Dabei sind für jede Rasterzelle die Lage und die Höhe bekannt.

Die Rasterdaten entstehen durch Interpolation der Ausgangsdaten (Laserscandaten). Die Höhengenauigkeit des DGM entspricht der Höhengenauigkeit der Laserscandaten.

Seit Inkrafttreten der Version 3.2 des Produkt- und Qualitätsstandards für Digitale Geländemodelle (DGM) der AdV ist das DGM als Raster abzubilden. Dadurch liegt der konkrete Höhenwert in der Mitte der Rasterzelle, statt – wie bisher – auf dem Eckpunkt (Gitterpunkt).

Die Pixelwerte des Rasters entsprechen direkt den Höhenwerten an der jeweiligen Position:

Ein ergänzendes Produkt zum Digitalen Geländemodell sind die Höhenpunkte des DGM zur Beschriftung von (digitalen) Karten. Die beschrifteten Höhenpunkte basieren auf den Höhenwerten des DGM1 und liegen im Web-Dienst mit Abständen von 20 Metern, 50 Metern bzw. 100 Metern vor.

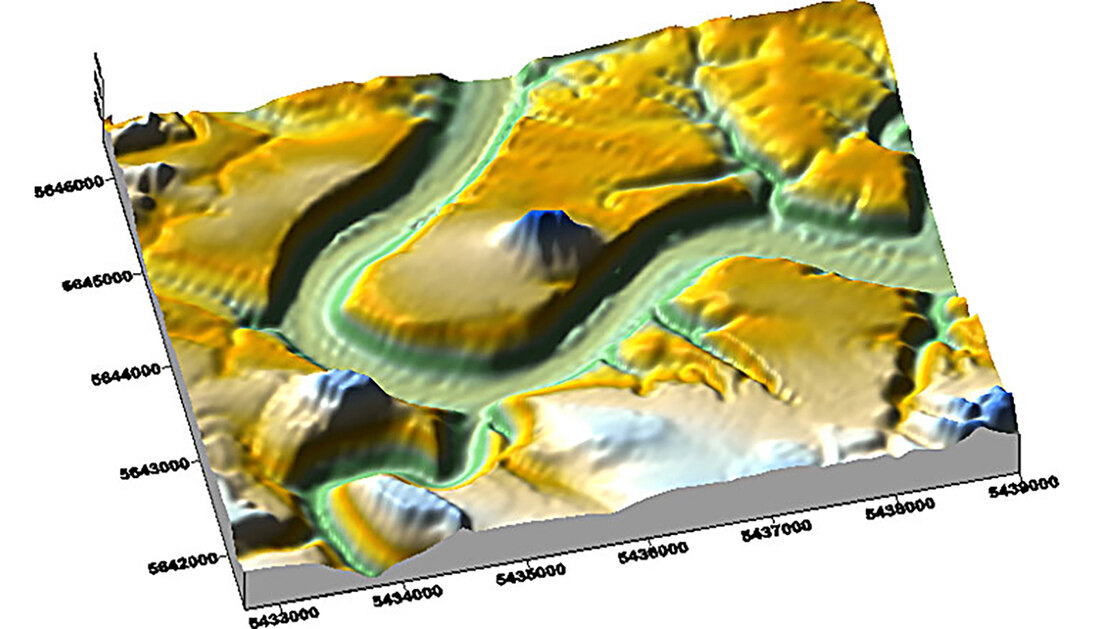

Ein ergänzendes Produkt zum Digitalen Geländemodell sind die Schummerungsbilder des DGM:

Bei einem Schummerungsbild wird mit Hilfe eines simulierten Lichteinfalls aus Nordwest eine Reliefschattierung erzeugt. Dadurch entsteht ein räumlicher Eindruck der relativen Höhenunterschiede des Geländes.

Die Schummerungsbilder werden aus den Bodenpunkten und den Ergänzungsdaten berechnet.

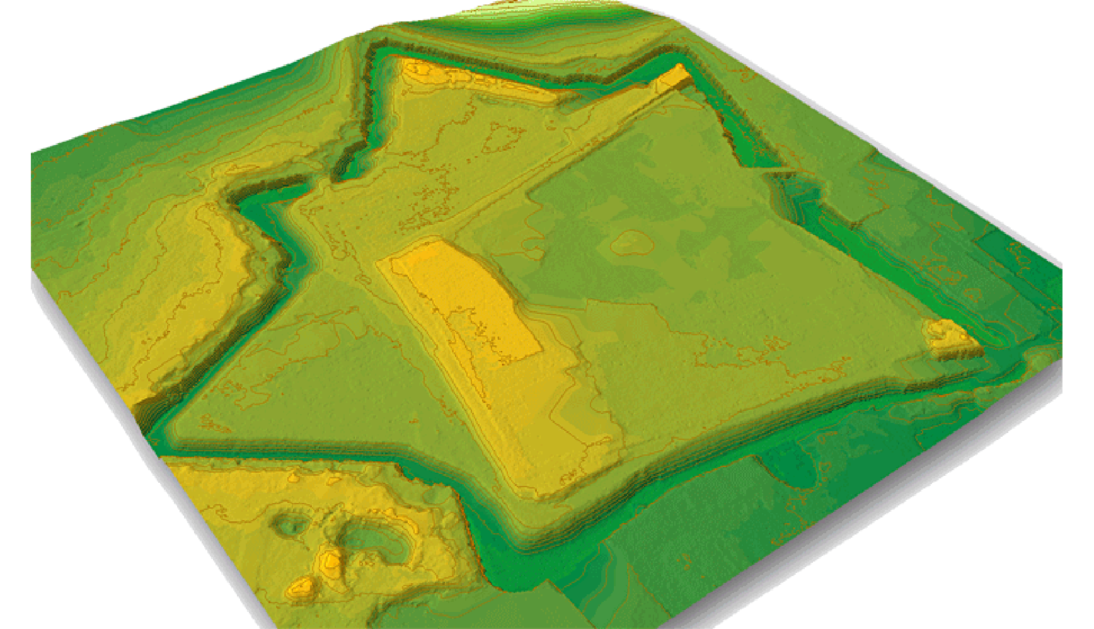

Ein ergänzendes Produkt zum Digitalen Geländemodell sind die überhöhten Schummerungsbilder des DGM, welche zur besseren Sichtbarkeit von geringen Höhenunterschieden im Flachland zusätzlich zu den Schummerungsbildern des DGM erzeugt werden:

Bei einem Schummerungsbild wird mit Hilfe eines simulierten Lichteinfalls aus Nordwest eine Reliefschattierung erzeugt. Dadurch entsteht ein räumlicher Eindruck der relativen Höhenunterschiede des Geländes.

Die Schummerungsbilder werden aus den Bodenpunkten und den Ergänzungsdaten berechnet.

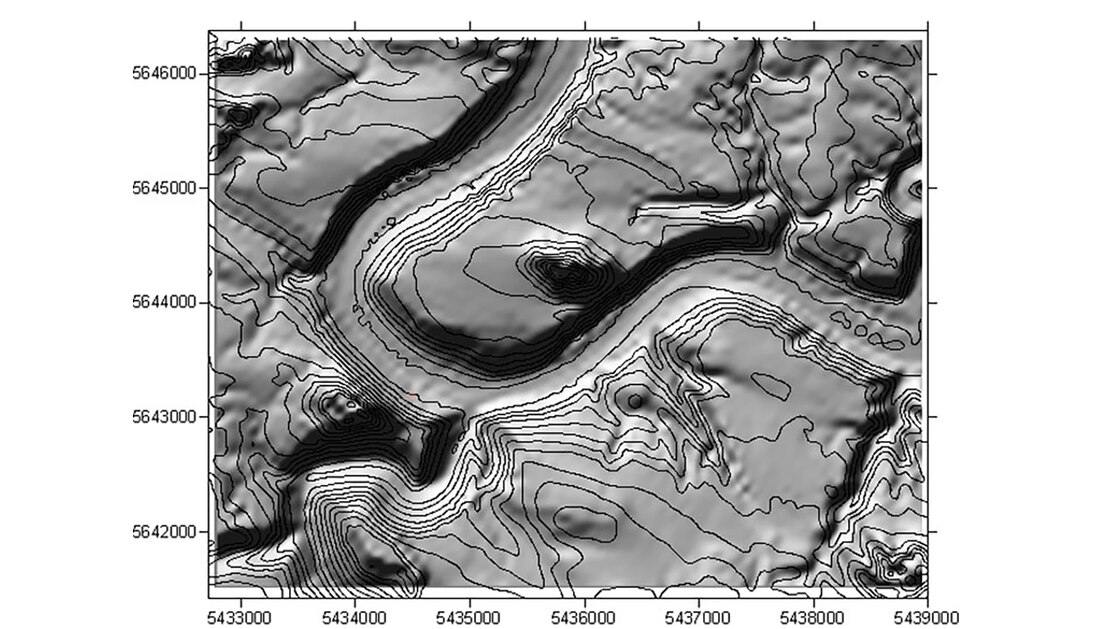

Ein ergänzendes Produkt zum Digitalen Geländemodell sind die Höhenlinien.

Zur dezenten und anschaulichen Darstellung von Höheninformationen, z. B. in Karten, werden Höhenlinien in Äquidistanz von 2,5 bis 50 Metern erzeugt.

Ein ergänzendes Produkt zum Digitalen Geländemodell sind die Hangneigungskarten.

Hangneigungskarten verdeutlichen den Neigungswinkel der Geländeoberfläche gegenüber der Horizontalen. Abhängig von der Anwendung sind die Neigungsangaben in Grad oder Prozent relevant. Beide Informationen sind in den Hangneigungskarten des GeoSN attributiv enthalten und können per Sachdatenabfrage abgerufen werden.

Ergänzendes Produkt zum Digitalen Geländemodell sind die Differenzbilder der Geländeveränderungen:

Liegen Digitale Geländemodelle aus verschiedenen Zeitreihen vor, ist die Ableitung von Differenzbildern möglich, um Geländeveränderungen sichtbar zu machen. Das GeoSN stellt diese Veränderungen als Differenz der aktuellsten zur vorherigen Zeitscheibe zur Verfügung.

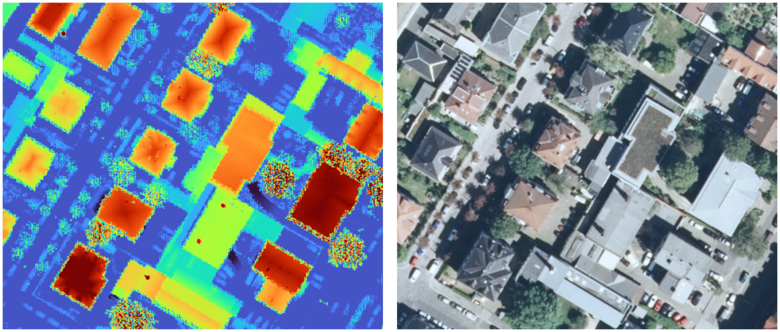

Das Digitale Oberflächenmodell (DOM) beschreibt die Geländeoberfläche inklusive der darauf befindlichen Objekte (z. B. Vegetation und Gebäude) durch ein regelmäßiges Raster. Für jede Rasterzelle sind die Lage und die Höhe bekannt.

Die Rasterdaten entstehen durch Interpolation der Ausgangsdaten (Laserscandaten). Die Höhengenauigkeit des DOM entspricht der Höhengenauigkeit der Laserscandaten.

Seit Inkrafttreten der Version 1.1 des Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Oberflächenmodelle (DOM) der AdV ist das DOM als Raster abzubilden. Dadurch liegt der konkrete Höhenwert in der Mitte der Rasterzelle statt – wie bisher – auf dem Eckpunkt (Gitterpunkt).

Die Pixelwerte des Rasters entsprechen direkt den Höhenwerten an der jeweiligen Position:

Ergänzendes Produkt zum Digitalen Oberflächenmodell sind die Schummerungsbilder des DOM:

Bei einem Schummerungsbild wird mit Hilfe eines simulierten Lichteinfalls aus Nordwest eine Schattierung erzeugt. Dadurch entsteht ein räumlicher Eindruck der relativen Höhenunterschiede des Geländes sowie der darauf befindlichen Objekte.

Die vorhandenen Schummerungsbilder wurden aus den First-Echo-Punkten und den Only-Echo-Punkten der Laserscan-Messaufnahme sowie den Ergänzungsdaten im Bereich von Gewässern berechnet.

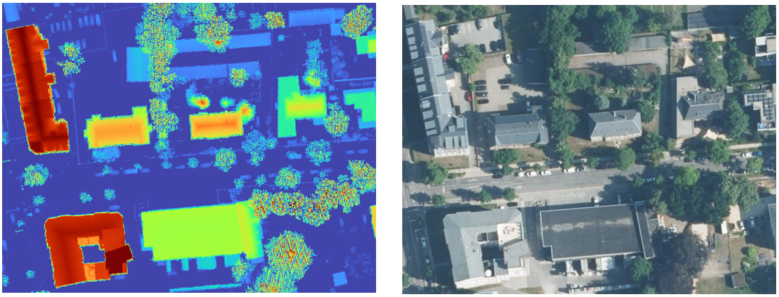

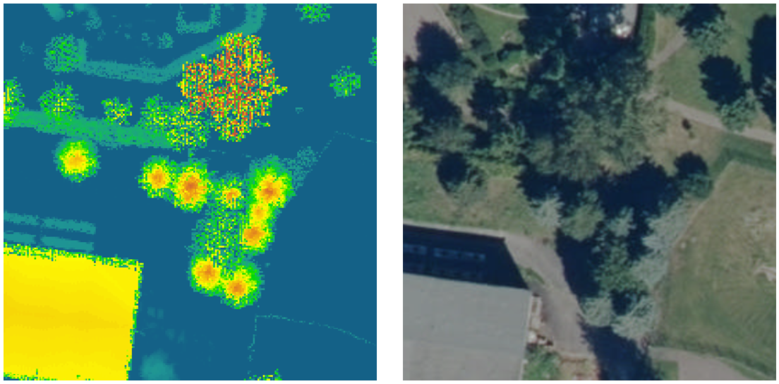

Das normalisierte Digitale Oberflächenmodell (nDOM) beschreibt die Differenz zwischen Oberflächen- und Geländemodell und somit die relativen Höhen von Objekten. Durch die Ableitung aus den Laserscandaten zeigt es eine lagerichtige Draufsicht auf die Erde, aus der die exakte Position und Höhe von Objekten ablesbar ist.

Da in der Laserscan-Punkwolke an einer Lageposition mehrere Höhenwerte existieren können, bspw. durch Dachüberstände oder lichte Laubbaumkronen, werden die durchscheinenden Bodenhöhen durch einen »Salz-Pfeffer«-Effekt dargestellt. Dies erlaubt die Detektion »wahrer« Gebäudegrundrisse, d. h. ohne Dachüberstände, sowie die Unterscheidung von Laub- und Nadelbäumen (»Salz-Pfeffer«-Effekt vs. eindeutiger Farbverlauf).

Auch Brücken lassen sich sehr gut erkennen, da sie sich, ebenso wie z. B. Gebäude, vom Erdboden abheben.

Ebenso lassen sich Objekte unterhalb des normalen Erdbodenniveaus, wie u. a. Tiefgarageneinfahrten und Kellereingänge, sichtbar machen. Diese Objekte sind in anderen Bildquellen (z. B. im DOP) schwer oder gar nicht erkennbar.

Im GeoSN werden Gebäude und Bauwerke im 3D-Stadtmodell vorgehalten.

Das 3D-Stadtmodell wird nach dem Detaillierungsgrad, dem Level of Detail (LoD), unterschieden. Der Level of Detail 1 (LoD1) wird auch als Block- bzw. Klötzchenmodell bezeichnet. Objekte erhalten einheitlich ein Flachdach. Im Level of Detail 2 (LoD2) werden Gebäude derzeit mit den Standarddachformen Flachdach, Pultdach, Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach, Mansardendach, Sheddach und Zeltdach oder als Mischform dargestellt. Die Gebäude sind flächendeckend als LoD1 bzw. LoD2 verfügbar.

Zusätzlich werden Bauwerke (u. a. Brücken, Windräder, Freileitungs- und Funkmasten, Zuschauertribünen, Sprungschanzen, Mauern, Staumauern und Wehre sowie einzelnstehende Schornsteine und Türme) geführt. Die Bauwerke werden vorwiegend als LoD1-Objekte modelliert, da ihnen in den überwiegenden Fällen keine Standarddachform zugewiesen werden kann.

Für die Erstellung des 3D-Stadtmodells werden die Grundrisse zu Gebäuden und zu 3D-relevanten Bauwerken aus dem ATKIS-Datenbestand verwendet. Zur Bestimmung der Bodenhöhe der Objekte werden die Grundrisse mit dem Digitalen Geländemodell verschnitten. Die Prozessierung der Dachflächen zu den Gebäuden sowie der Bauwerksoberflächen erfolgt vorwiegend unter Verwendung der Nichtbodenpunkte aus der klassifizierten Laserscan-Punktwolke.

Die Berechnung der Modelle findet in einem vollautomatischen Prozess statt. An den Ausgangsdaten und den automatisch generierten 3D-Objekten werden einzelfallspezifisch qualitätsverbessernde Maßnahmen vorgenommen. Grundlegend spiegeln sich die für die Ausgangsdaten geltenden Qualitätskriterien (Aktualität, Vollständigkeit, geometrische Genauigkeit) im 3D-Stadtmodell wieder. Es erfolgt keine Detailmodellierung und Texturierung der Objekte.

Eine Übersicht über die geführten Attribute für die Datenformate CityGML und 3D-Shape kann der Tabelle entnommen werden. Im Format 3D-DXF werden ausschließlich Geometrien ohne Sachattribute bereitgestellt. Die Ausgestaltung des 3D-Stadtmodells (z. B. die Kodierung der Dachformen) erfolgt nach dem Produkt- und Qualitätsstandard für 3D-Gebäudemodelle der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV).

Bei der Transformation von Gebäuden aus LoD2 (MultiSurface) nach LoD1 (Solid) wird standardmäßig die mittlere Dachhöhe als Gebäudehöhe verwendet. Gebäude, die nur im LoD1 vorliegen (Dachform 9999), sind in Abhängigkeit von der Gebäudefunktion anhand von unterschiedlichen Standardgebäudehöhen (mindestens 2,5 m) gebildet worden.

Bauwerke weisen größtenteils eine flache Oberfläche auf. Brücken und Sprungschanzen können davon abweichen. Bei ausgewählten Objektarten (z. B. Mauern, Schleusen, Wehre) wurden Standardhöhen statt realer Höhen aus der Laserscan-Punkwolke für die Modellierung verwendet.

Die Fortführung des 3D-Stadtmodells erfolgt regelmäßig, derzeit einmal jährlich, in Gebieten mit aktualisierten Grundrissen aus dem ATKIS-Datenbestand und/oder neu zur Verfügung stehenden Laserscandaten aus der Laserscan-Messaufnahme.

Das 3D-Stadtmodell kann mit dem Digitalen Geländemodell und Digitalen Orthophotos zu komplexen Geoinformationssystemen verknüpft werden.

Wofür können Sie Höhen- und 3D-Stadtmodelle nutzen?

Digitale Höhen- und Stadtmodelle können u. a. in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- Lärm- und Luftschadstoffprognosen

- Umweltschutz

- Funknetzplanungen

- Simulation von Starkregenereignissen

- Katastrophenschutz

- Sichtbarkeitsanalysen

- Stadt- und Bauleitplanungen

- Beleuchtungssimulationen

- Standortplanungen von Windenergieanlagen

- Solarpotentialanalysen

- Erstellung von Wärmebedarfskarten

- Simulationen von Entwicklungsszenarien für z. B. Verkehr, Städtebau

- Tourismus und Marketing

- Hotspotanalysen und Lagedarstellungen

Aus den Laserscandaten können z. B. auch Falllinienvektoren, Perspektivansichten, Sichtbarkeitskarten, Querprofile, Erosionsgefährdungskarten und Volumenberechnungen abgeleitet werden.

Außerdem können Ableitungen aus unseren Höhenmodellen – wie z. B. Geländehöhen, Höhen der Oberfläche, Höhenlinien, Höhendifferenzen, Schummerungsbilder, Hangneigungskarten – sowie die Intensitätsbilder direkt als Web-Dienst in Ihren Anwendungen genutzt werden (siehe Download, Dienste und Testdaten).

Das 3D-Stadtmodell kann bei Smart Mapping, einem Projekt der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV), eingesehen werden. Bei Neigung der Karte über die vorgesehenen Schaltflächen oder die STRG-Taste werden die 3D-Objekte ab einer gewissen Zoomstufe sichtbar.

In welchem geodätischen Referenzsystem sind Höhen- und 3D-Stadtmodelle erhältlich?

Die Digitalen Höhen- und 3D-Stadtmodelle sowie die ergänzenden Produkte werden im Lagereferenzsystem ETRS89_UTM, Zone 33 und dem Höhenreferenzsystem DHHN2016 bereitgestellt.